17.01.2024

Die Sache mit dem Kopf – Denken hilft manchmal auch

Nachdem ich ausführlich darüber geschrieben habe, was es bedeutet und weshalb es Sinn macht, in Coaching und Supervision den Körper miteinzubeziehen, drängt es sich mir auf, auch fürs Denken, für den Geist, eine Lanze zu brechen. Denn oft genug wird in Gesprächen übers menschliche Dasein ein Gegensatz herbeigeredet, der aus meiner Sicht keiner ist: derjenige von Denken und Fühlen, „Kopf und Bauch“. Leute berichten entweder mit einem bedauernden, entschuldigenden Unterton, sie seien halt „oft im Kopf“. Oder sie betonen, dass sie rationale Wesen seien und „nicht so der Typ, um in sich hineinzufühlen“. Auch über die Kolleg:innen wird gesagt: „Sie ist halt total verkopft!“ oder „Er ist so ein Gspürschmi-Fühlschmi-Typ.“ Selbstverständlich kann aber mittlerweile in jedem vernünftigen Psychologiebuch nachgelesen werden, dass wir nicht davon ausgehen können, dass einige von uns Menschen nur „rational funktionieren“. Ebenso ist aber auch das Umgekehrte nicht der Fall. Niemand fühlt nur und denkt nicht. Und das ist auch gut so.

Es gibt viele Dinge, darunter auch solche, die für einen gewinnbringenden Coaching- oder Supervisionsprozess durchaus relevant sind, die wir nur bewältigen können, wenn wir denken können. Das Wort „können“ könnte man hier auch weglassen – was ich aber nicht tue. Denken können ist etwas anderes als einfach denken. Denken können ist geübt und Resultat von Lernprozessen – genauso wie fühlen können übrigens auch.

Als etwas Wesentliches für einen zielführenden Coaching- oder Supervisionsprozess erachte ich zum Beispiel die Fähigkeit, die eigene Weltanschauung sowie deren Wurzeln immer wieder einer Überprüfung zu unterziehen. Wie komme ich zu meinen Annahmen? Welche Argumente gibt es für oder gegen eine Variante der Interpretation meiner Umwelt? Und wie positioniere ich mich dazu? Ist diese Position schlüssig oder beinhaltet sie Widersprüche? Kann ich wirklich dahinterstehen oder komme ich bei genauerem Hinsehen zum Schluss, dass es eine Entwicklung oder Veränderung in meinem Denken braucht? Was bedeutet dies für mein Handeln? Und ja, hier geht es auch um Bewertung – im Sinn der Anwendung von Werten. Denn denkend komme ich vielleicht zum Schluss, dass ich eine Sichtweise besser finde als die andere, weil sie schlüssiger ist und einer erneuten Überprüfung durch kritische Fragen eher standhält als eine andere.

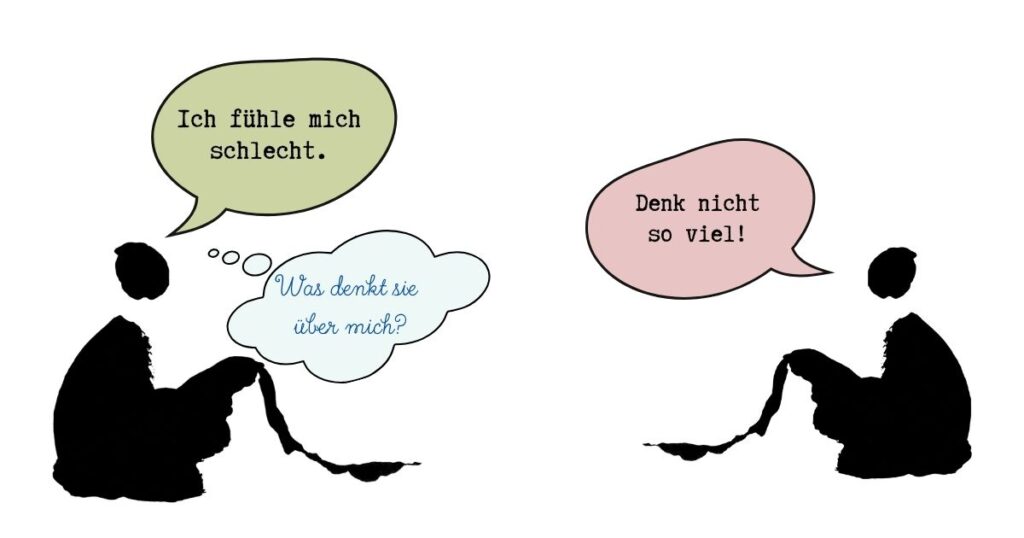

Diese Art von Denkprozessen ist manchmal anstrengend. Denn meist ist es ja nicht so, dass die eigene Interpretation einer Situation bei näherem Hinschauen einfach nur Sinn ergibt. Oft entdeckt man bei genauerer Betrachtung Inkongruenzen, Widersprüche und offene Fragen. An diesem Punkt ist es leicht, durch die Tür zu gehen, die angeschrieben sein könnte mit „Denk nicht zu viel, tu es einfach!“ oder „Folge einfach deinem Gefühl, dann ist es richtig!“. Auch im Coaching oder der Supervision ist es manchmal einladend, dieser Spur zu folgen. Sie umgeht nämlich die Konfrontation. Daraus entsteht dann eine wärmende Wohlfühlatmosphäre, in der „alles okay ist“ und in der konfrontierende, unangenehme Fragen vermieden werden. Oft braucht es zumindest zu Beginn eines Coaching- oder Supervisionsprozesses unbedingt genau dies, damit ein Gefühl von Sicherheit entstehen kann. Aber es gilt dann später, auch den Moment für den Einsatz des denkenden Gehirns nicht zu verpassen, gewissermassen immer wieder und rechtzeitig auch auf diesen Zug aufzuspringen. Damit gewinnt ein Coaching- oder Supervisionsprozess an Kontur und Bedeutung (weil wir das Erlebte deuten – mit dem Kopf).

Gerade in der Supervision (und je nach Thema auch im Coaching) sollte den konfrontierenden Fragen meines Erachtens Gewicht zukommen, weil die supervidierten Berufe oft mit viel Verantwortung gegenüber anderen Menschen verbunden sind und daher immer wieder eine eigene Haltungsprüfung erfordern. Viele Supervisor:innen (auch ich) basieren ihr Arbeiten dafür stark auf konstruktivistischen Annahmen, also der Vorstellung, dass jedes Individuum sein eigenes, unvollständiges Bild der Realität konstruiert. Diese Annahmen öffnen den Horizont und ermöglichen damit eine Erweiterung der Perspektivenvielfalt, was die Haltungsprüfung fördert. Von grosser Relevanz sind dabei jedoch zwei Dinge: Erstens das Bewusstsein dafür, dass unsere Bilder der Umwelt in einem nicht unwesentlichem Ausmass auf unwillkürlich auftretenden Emotionen basieren, die wiederum ihren Ursprung in vergangenen Erfahrungen haben.1 Und zweitens die Idee, dass es möglich und notwendig ist, diese verschiedenen Bilder der Realität einander gegenüberzustellen, weil mit der Aushandlung über Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Wahrnehmung sowie über die Kongruenz oder Inkongruenz einzelner Bilder der Gehalt an Wahrheit und das Wissen aller am Austausch Beteiligten steigen; weil damit Werte und Orientierungen klarer werden. Wird dieser Schritt übergangen oder geringgeschätzt, besteht die Gefahr, in Relativismus und Beliebigkeit abzugleiten. Also in die Tendenz, dass eben jede Perspektive auf eine Situation gleichviel gilt, „okay ist“ – einfach weil sie von einem Individuum so wahrgenommen wird. Damit geht der Wertebezug, den es für die Arbeit mit Menschen braucht, verloren.

Diese Tendenz zum Relativismus findet sich auch in der Öffentlichkeit: Wenn Befindlichkeiten als fundierte Meinungen vorgetragen werden. Oder in gesellschaftlichen Diskussionen, in denen nur Identitäten und Zugehörigkeiten anstelle von Ansichten und Argumenten einander gegenübergestellt werden – und damit zu grösseren Konflikten und Grabenkämpfen führen, weil dabei die Anhaltspunkte und Werte für einen sinnvollen Dialog verloren gehen. Ich glaube, dass gerade durch die Zunahme dieser Beliebigkeit und „Alles gilt“-Haltung bei den Menschen letztlich ein Gefühl von Orientierungslosigkeit und Bedeutungslosigkeit zunimmt. Das Gefühl, eingebettet zu sein und ein sinnvolles Leben zu führen, ist aus meiner Sicht angewiesen auf Werte, auf eine immer wieder überprüfte Entscheidung, was uns wichtig ist und worauf wir uns berufen.

Im besten Fall bietet Coaching und Supervision hierfür einen Raum. Wenn es gelingt, die Ebene des Fühlens und Spürens mit derjenigen des Denkens zu verbinden, ergibt das einen ziemlich nahrhaften Boden für Entwicklung.

- Hier schliesst sich der Kreis zur Bedeutung des geübten Umgangs mit Emotionen. ↩︎

__________

- Inspirationen zu diesem Text kamen u.a. von Franziska Schutzbachs Blogbeitrag „Ich denke also spinn ich“ sowie den Texten, die sie darin verlinkt.